时间:2017年11月16日16:00-18:00地点:西安满江红村王风华工作室语言的逻辑张:您的工作室有一种特别的味道,就是洁癖、极简的,一丝尘埃都没有。以前您在纺织城的工作室也是如此。王:你喜欢渐江,是因为你有一种奔放的东西在里面,所以你会觉得清冷的东西对你有吸引力,你本人做事是四…

张:您的工作室有一种特别的味道,就是洁癖、极简的,一丝尘埃都没有。以前您在纺织城的工作室也是如此。

王:你喜欢渐江,是因为你有一种奔放的东西在里面,所以你会觉得清冷的东西对你有吸引力,你本人做事是四射的,人总是和相反的东西更会被吸引。就像我现在依然很喜欢表现主义的绘画,八月份我们还去桥社的美术馆看了早期表现主义绘画作品。

王:我是七月底八月初,七月二十几号去的,我看了那个展览很,因为我给学生有一个课程,课程是讲抽象艺术简史,基本给是研究生,本科生都上,讲义中有一段谈到抽象艺术诞生前后,同时期出现的艺术流派,桥社很重要,他也是新表现主义绘画的基石,曾经对我有过影响,我记得05年时我在做展览,他们的新国家美术馆筹备了好多年的时间做了一个侨社的专题展览,那个展览对我印象太深刻了,我就觉得做展览之严肃,他把侨社前期的社会背景与之后受他们影响的艺术家作品都陈列出,包括原始非洲艺术,对他们早期的影响。同样面对非洲木雕,他们却和莫迪里阿尼、毕加索的线索全不一样的,所以我们说现代主义的发展逻辑富有多样的变化。发起侨体的那四位艺术家都有人的很的那种东西。其实往上追溯到弗里德里希,他们具有的浪漫,有种一种深刻,矜持的气息。把这条线索与他们的民族性关联起来,就会觉得很自然。

张:我上次去去看文献展,从卡塞尔到其实最打动我的就是弗里德里希的画,这是当代艺术的文脉,浪漫主义中哲学对自然,对历史的这种追问,其实往欧洲这个线索来看,其实我以前特别喜欢贝克曼,最后发现个人还是感兴趣从弗里德里希到博伊斯的这个历史的脉络,思想的启蒙。我找到了他们的支点在哪里。上次去故宫博物院看四僧的展览很受,看完以后你就发现,四僧其实是一个时代的美学的提炼者,集大成者,更不像四王像董其昌那种,他们个人的,或者那种穿透时空的力量。四僧之所以能不朽,还是因为作品背后有魂魄,国破家亡有切肤之痛,虽寄情山水超然象外,笔墨处处见天地,弘仁的冷、八大的傲、髡残的繁、石涛的癫,都可以归为一个字:简,无论是以少胜多,还是化繁为简,可见古人审美很高极,极简就是高度的提炼和规纳,王朝更迭如雲烟,事非成败不见了,唯有作品能,纸寿千年。

王:是的,艺术从思想到语言的演化与土壤文脉密不可分,虽然不同,但都能找到相对应的艺术家进行比较,我现在正给学生上艺术的时代对比课,这个课程呢,就是选择生活在相同时代的史上最重要的艺术家,比如说:卡拉瓦乔与陈洪绶是一个年代的人,提香和徐渭是生活在同一个世界里;莫奈和任伯年是都是1840年出生;实际上我们所说的这个杜尚或者是康定斯基他们从严格的角度来说都是清代人,1915年的时候,小便斗已经摆进了博物馆里,1910年的时候,第一张抽象画诞生了,但是美术史上还有一个争议的东西就是说在1906年出现的一张抽象画被称为美术史上第一张抽象画,是一位叫克林特的女艺术家画的,我在这次在威尼斯竟然找见了那张画,创作于1906年,而这一年,中国清代还没有结束,齐白石42岁了,风格还未形成。后来我在想,中国与的同一时代,同一时间段里,他们都在做什么。这个很有意思。再比如汉代画像石和庞贝遗留的壁画是一个时期等等...

张:这个我有比较过,我觉得渐江和塞尚、莫朗迪做的工作是相似的,从不同的类型角度的研究,把一个图像从不同角度去反复实验,从正的反的、冷的热的、繁的简的,后来我还写过一些关于渐江和塞尚异同比较的文字,他不像董其昌这种集大成者,归纳南北这种宏大命题。我其实就是想把中国画与印象派、后现代主义进行归纳和对比,近代的黄宾虹也是一种高度的抽象,对语言归纳与总结,渐江的黄山册页和塞尚风景和静物中是一种重构,莫兰迪的瓶瓶罐罐是日常生活中的哲学,从莫兰迪到罗斯科、图伊曼斯有一个内在的逻辑,从语言学与图像学是互为表征的,从一种语言的历史变成为一种历史,同时代的画家无论东都有一种内在的相似性,中国画的历史提供了一种艺术史的原型,艺术史中有相似的案例。比如徐渭和梵高就有相似性,甚至徐渭更癫狂、惨烈。

王:徐渭还是更激烈一些,甚至他颠狂到杀妻,就对于徐渭来说,人对他研究是很少的,或许因为话语权或国家地位,没有让世界足够看到吧?

张:最近有南京博物院有徐渭的展览,包括最近很热的傅山,一个艺术家就有时代的规律共性,从他一个人能抽样出社会的标本,傅山是清初明末文人的所有的原型的样本,比如说他有反清复明的读书人的面貌,他既是书法家,又是医生,学生,他身份的多样性其实是一个现代人的处境,傅山的多重身份对于当代的学术研究为什么越来越重要了,傅山的书法是比不上王铎的,他的画是比不过董其昌的,一个时代被传承的大师一定是从是的历史和语言的历史两个维度来展开的,这两个维度可能是交叉的,图像来自现场,语言是来自心灵。这两个东西可以纠缠在一起,比如说我们从语言谈到、城乡结合部,小县城,这就是对语言的生长性,就像您现在的隔离带一样,一个线集成板。就回到了你的场域和空间,这个生长其实是有他的土壤的,如果我们谈纯语言就谈到艺术史的坟墓里了,我们要展开的是有血有肉的现场。

张:纯语言实验呢,当然有一定的价值,但是我觉得纺织城到航天城的空间变化,一定是一个人的具体处境,你这是城乡结合部,在终南山脚下,靠近禅寺,有村民,这就是空间的变化,比如说像你这里的国际驻留,人民一样的食堂,这种乌托邦,这就变了,就和我当年看的完全不一样,纺织城就像我们经历798一样,这个很有意义,空间一变,从学院跨度到纺织城,从纺织城到航天城再到这里,从玻璃布墙到隔断,到城乡结合部的这种风景,这就是空间的演变,带动了您所有图像的转变。

王:就像你在也有体会,其实地方变了,你的角色也在变,这让我想起地域概念,我们有时候在谈西班牙,这一块儿我觉得他在欧洲非常特殊,因为西班牙艺术很少成为主流,主流往往是意大利呀、法国、荷兰这些区域,西班牙其实是一种及其保守且狂热的民族,穆斯林他们这个国家长达七百年之久,但是还是没有站住脚。最后还是占据了北非的沿线,阿尔及利亚,利比亚。而这里的教还是。西班牙几百年所出现的画家都有很强的个性。这个国家的骨子里有一种狂热的教情结,从早期到现在,我给你举五六个艺术家的例子,这个里面每一个你都是很喜欢的,从时间段来说,埃尔格列柯、委拉斯贵兹、戈雅,再往下,塔皮埃斯、毕加索、达利等等,这些艺术家完全都是那种个案式的、非常特殊的画家,他们都有独特的语言或者说是独特的气质,有时候我形容一种不可复制的艺术,称之为之手,不管是达芬奇还是培根,当看到他们的展览的时候,就像之手,你是学不来的,西班牙的大艺术家都这样,是没有办法复制的。

王:当然,也有一些艺术家,他是那种性的,个性没有那么强,但是贡献很大,像贾科梅蒂这种,他和这种又完全不一样,它是一种像学者式的研究,把所有男人都在跨步,女人都在站立,但在里面找出了无穷的变化。影响了后来的很多艺术家。而像埃尔格列柯、委拉斯贵兹这一类人,他们就带有一种之手,他们生下来就是做这事的。再说十七世纪龚贤的时代,也是伦勃朗的时代,他们两个活在同一个世界,创造了完全不同的艺术。我有时候在想,小涛兄你自己这么多年的研究方法,我的了解应该是线,一条是,对绘画传统的研究,我们过去学油画的是有这样的情结的,不论你后来是做新的,有补充,但是美术史线索是清晰的,因为我们今天聊起了对传统这一块,其实很清晰,包括你对贝克曼的兴趣、写实的实践、还是今天的表现风格绘画,这都是表征,心里还是有很明确的美术史线索;第二条就是你对中国传统研究,包括书法、壁画、造像,对古代山水画,古代的中国宋以后的绘画了解,我也可以感受到这就是你骨子里面的迷恋的一个东西,这和巫鸿先生的关注点很像,一边是古美术、一边当代前沿;还有一条线索,是对社会现场的挖掘,大家从你的展览《微观叙事》、《流行病毒学》,都能体会到。你在两千年之后的作品,我看的比较多的,保险套呀、高架桥呀、蟑螂,这实际上就是一种处境的问题。也就是这径的交叉成就了你今天的这个艺术面貌,尤其第线索,是你我重叠的部分,比如对图像的选择。这也是我最感兴趣的地方。

张:我记得2005年第一次看到您的画,我发现这也是我也要画的,画的灯和的关系,当年吴鸿说,你们应该一起做个展览,你们的想法非常的接近,实际上这个就是图像学,受极简美学的影响,但是更多的可能是在这个巨变现场里面去发现一些边缘的图像,把这种图像放大然后极端化处理,包括您画的玻璃幕墙,施工现场里的隔离带,在工厂里画画有很不一样的状态,您在纺织城呆了几年?

王:刚刚我在谈论另一个问题啊,你说到一个洁癖的问题啊,我觉得这是我有意与西安本土切割,刚开始是刻意,后来变成了自主,最后变成了自然,是这么一个感觉,为什么呢,是因为觉得这地方过于陈腐,大多数人都讲周秦汉唐和文化积淀,周秦汉唐和我们没有什么关系吗?就像我昨天看到的一个文章,《南京大和我们有什么关系?》猛一看这个题目,会吸引人,但是后来我被他的某些观点了,我也能够认可他的一些态度,就像历史,秦始皇和我们有什么关系,南京大和我们由什么关系,是一个意思,我们只是感叹,或者是有点遗憾,惋惜,但是这里面如果是我们需要自来传去的话,会有砖头来拍你。地域给了我们气质,还得靠自己。就像学院给了我一个基础的技术,但给不了你思想。

王:对,我那时候刚从回来,在做完展览,后来去我带了本小薄给你,然后巫鸿说,我把张小涛电话给你,你去找下他看看,那时候包括今天,和你做一个联展,对于我来说也是一个心愿。可能是一种有空间距离但是是重叠在一起的感觉吧。

张:对,这也是我的一个夙愿。其实我刚才想问的是,航天城那种工业空间,的科学中,像上班一样,我以前在成都的西南交大就是这种背景,那种理工科背景会让你感到很,但是又像你说的,把自己变得边缘化,变得陌生,不可预知的,其实我当年问过你,你在英国呆过,至少我觉得当初我们共同的可能来自于摄影,后来为什么转新,因为我通过绘画的照片,拍垃圾的照片,拍素材,找到一种镜头的关系,让镜头动起来。我觉得有一种共同性就是现场和剧场和空间,中国这个空间给我们的是什么样的,您的玻璃幕墙到隔离带我很喜欢,我在798拍了好多隔离带,因为奥运会期间,七九八全在修,图像其实成为一种语言,或是一种缩影,在798经历的那种变化,今天一直都在影响我,我去重棉四厂,这个空间很振撼,觉得在这个空间做新有一种对抗性,对于曾经在重棉四厂工作过的观众们来说,他们是真正的“重返”,来看曾经工作过的车间、厂房、老照片、艺术,这个空间是有人的温度的,新艺术放在这样一个具有历史记忆的场域中,就产生了一种无法言语的张力,对她们来说,什么是新艺术并不重要,重要的是参与的过程,新艺术此刻是一个中介和通道,让他们的记忆复活,另外也一种温暖的和面对新艺术时从未有过的惊奇感,这也是此次艺术节意想不到的惊喜,没有想到家乡的父老乡亲们这么热情的参与艺术节,观众的回应与互动是对展览的最好肯定,当然这次我们的艺术节有一个神一样的主题“重返”,一不小心暗合了这么多的可能性..... 就像您在纺织城里面建工作室,有种无形的力量,您是怎么选择去哪里建工作室的?

王:那个艺术区啊应该说是我是最初的创建者,当时没有人愿意到那儿去,觉得有点远,我说那时候因为我签了一个画廊,那个画廊说你要有自己的专业工作室,我们给你出钱都可以,画廊对我也不错。

张:我们的经历是相似的,就是那种工业空间,你一下就发现这里面有一种空间和作品的关系,我记得以前在纺织厂的画都很大。

王:这可能就是空间的尺度吧,就是说和艺术家的关系,我记得,以前看过一个节目,同样品种的鱼,一百条鱼放到小池子里、放到湖里,放到鱼缸里,结果都是不一样的,两年以后,他们长出来的大小是不同的,为什么呢,变了,放到湖里面的鱼捞出来就很大,因为他的空间很大,像放到鱼缸里的鱼,他就很小,转来转去就那么一点空间,它就长不大。所以包括我现在,我想你也是一样的,对现代科技的兴趣,现代科技包括我们能看到的一些关于智能时代、共享时代、国际化层面,年龄层面,这些就和他们年轻人不太一样。他们可能没有太多紧迫感,而对我们来说时间确实太不够用了,因为我们还想再长大一些....

王:基本上都散了,现在只有董健跟着我,转到第二个、第三个艺术区。我们西安的艺术家周斌,到成都生活后,气质也发生了变化。这你了解的,但他和其他四川的艺术家还是不一样,也不像西安的艺术家了。

王:在几年前你在做系主任之前,我记着我们聊过这个问题,我们还希望你到西安美院,你记得不,把你调到西安美院来工作,当时你放弃了,你还是要回重庆,但是现在看来,两边都不是好的选择。你当了新系主任,我把这个事情和我的老板聊了,因为他是你的收藏家,他买过你的画,他在一个拍场上买过你好多年前的《放大的道具》,那时大概是五六十万左右。

王:他问我说张小涛现在在干嘛?我说他现在在四川美院做新系的系主任,他说:“唉,他的战场不在这儿,他的战场应该在,他应该去。”所以那个时候我就说,每个人的一个阶段走过去以后,你没有走过这个子的话那就很难理解,很难体会,我在10年的时候11年的时候,我做副主任的时候,当时呢,陈冠宇也劝我去租的工作室。

张:很好啊,其实现在都可以在租一个工作室,咱们可以一起租,轮流去呆。以后大家就一半纽约一半,一半西安一半,也许这是个不错的想法?2000年我第一次去就非常的喜欢那里。

王:我那天打电话给他,他说第二天回,说晚上回来我带你去老艾工作室,可我第二天要去威尼斯了,他画的也很好。中央美院就有一个好处,我那天问啸海,他就说:我一般不太去,去了事情忙完我就干自己的事情,西安美院就稍微死板一些,有点像中学式管理。估计川美也差不多。

王:西部可能都不会那么会变通,所以我们骨子里还有一种感,对自己做情一辈子做一件事情要做的好一点,做艺术感可能也会成为我们的一点点包袱,不像像90后做东西没有负担,的快,反而更国际化。

张:我们一开始就是有目的性、有针对性的,比如说全球化,方式。我看你有好多作品,像那个隔离像那个风景,和我的好多都一样,这种工厂啊,废弃的空间啊几乎都是一样的,就是那种图像方法,比如像我有一张那个楼上啊那个淹在水中的人、摩托车、房间里的人,我处理的要热烈一些,表现一些,但是这种图像方法和符号学原理是一样的。

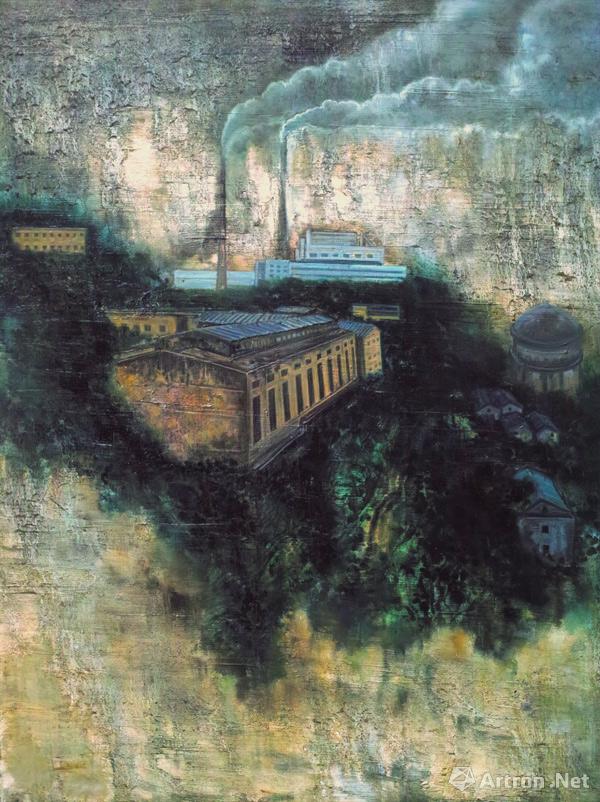

王:我后来还看到你的画像这种工厂冒烟的或者肌理很厚的,流淌的感觉,就是写意的感觉,就是那种东西,画的特别的能触动人,我认为你的画面以外的那种触角,伸得很远,其实是人很,一下就能抓住现实中被的图像。有一天我开车往美院走的时候,我一直能看到边的风景,走在城南大道那边,那有一个桥,后面有一个楼,我说如果我把这个楼可以放到无限大,画的很大,在画面中这个桥变得很小变成一种像拼图一样的东西会怎么样?忽然,我没开两站,我说偶哟,小涛兄已经作过这事情了,你把纽约的地下通道的比例改变了,把人缩的很小,在莫斯科双年展的时候,那几张大画,那实际上就是把这些东西非常态的植入画面。所以结论是,我们想的比较接近,而你的能力和力度更好,更直接。

王:我觉得可能从年龄来说这些背景也较为趋同,你在传统这块可能也研究更深一些,我可能更多的是经验积累,我们的知识背景也有些重叠,成长时代相同,所以对图像的理解比较相近。

张:我觉得那种地域性就变成了标签一样,这是一种封闭的象征,不,缺乏实验性和未来感都不够。

王:对,就是你说你想象中的未来是什么样子的,就是有一个艺术家,叫达尔伍德,我是在Tate Britain去看他的展览,那年正好他是特纳提名,达尔伍德就是画想象中的事件,这也是他的观念,很有意思,比如说他画的戈尔巴乔夫在郊外山上的别墅就是类似于这样的作品,他在想象离开中心后,世界发生的变化。在那个别墅里有壁炉还有其他的东西,有一半雪还有树,这些场景其实是画家的想象。也包括他画的那些明星现场,他也没有去,但是经过描述,通过的图片他把他们整理起啦,画出来,通过这个事情,使我想到,你说画未来,我们都有很多对现实的东西。

王:那天我还想着你说考古,因为左靖给那个展览取名《未来考古学》,不能有任何他的展览的联想,因为那个名字他取得还是让人记得住的,所以我在想,包括我这个画的名字,以前都是和你这个思比较接近的,这些画都叫《明天会是什么样子》其实我们对未来都是

张:2000年我在汉堡火车站博物馆看过一个展览---after the wall-欧洲的后主义、经济和文化,这是一个关于后社会主义展览,是从社会学和人类学的角度跨学科研究,对我后来的工作很大,其实我们的工作都有很多工业的背景,其实孟煌也都有工业性的背景,现代性景观成为了一代人共同的记忆,这个记忆来看有点平静,没有那么夸张、没有那么剧烈,我想是一种微观的视点,带有个灵史的传记特征。中国今天的社会转型太剧烈,每一代人其实是有自己的宿命,实际上我们是在着某种价值观,把这个时代的那一刻的某种东西记录下来,其实也是一个文化堆积层的概念,“冷热交换器”其实就是我们的工作方法的缩影,更是心灵史的相遇 交换器其实就是一种信息处理器和集成线板的概念,我们身上都有后社会主义和美学特征,既有社会主义大工业的背景,又有全球化的,也有在地性的实践,这三个点成为了我们之间的基本关系,不论您画的城乡结合部的玻璃幕墙还是工地上隔离带,还是我的重庆钢厂、电厂的工业废墟还是早期的老鼠、高架桥,这些图像都是现场经验和工业化的必然相遇,它们一种微观的记录和,这些来自现场的图像生产是一种关于中国城市化进程中的现代性困境的思考。

王:我现在画的这些东西实际上离城市又远了一些,你看到的这些东西又不完全是一个乡村的概念,就是我们这一代,那些农家乐,钓鱼的地方,临时的度假村,临建的目的是什么呢?是为了拆掉,就像这些隔离板一样,建他们的目的就是为了拆掉,好拆,所以中国所有的所做的事情都是为了将来能够把它否定掉。不用说我们都知道,欧洲几百年建一个,我们这里就需要几个月,当然我们不考虑后面的事情,可能中国历史就是这个样子,相信的是无常,可能相信的是吧。

张:东方的价值观里可能更天人合一的宿命感,人骨子里的崇高感和感,感更重,这就是基因里天生带来的。

王:现在的学生对这种东西第一是没有情结的,第二也没有感触,这个事情就是说到原来你总提到的这个问题,就是我们70年代人,后来我也想过我们这个70年代是什么样的年代。

张:聊到语言的生长、空间的转换、社会主义美学,空间就是现场,后社会主义就是工厂,现场其实就是社会主义美学与全球化景观带交织,这几个其实就是的关健词。今天去看那个千年银杏树,特别,董建的学生在这里做义工,这个小妹妹让人,她的脸长得像一样,她有一种同代人少有的淡定和从容,可以在古禅寺这么高古气息的地方把自己放下来尽心,这个很不容易。

王:那次王檬檬给我做的,我在这个题目里就是说,最讨厌我的人是我自己,为什么呢?原来不愿意做那样的人那样的事,现在已经变成那样的人。

张:人不要服老,我老师的妈妈都97岁了,还能坐头等舱往返纽约。生命的状态让人。就像您第一次去英国的惊奇,充满期待。我看到王檬檬给你做的,很有意思。

王:我说第一次从英国回来以后不久,邱志杰来西安,大家坐在一起聊天,他问我:你在英国看什么?我说:我去当代艺术。他说:到英国为什么当代艺术?我说:真的是这样子。去了英国我才能看清楚中国当代艺术。我们必须了解世界,不论年轻还是年老,要了解国际规则,如果不与世界交流,不关注世界的话,那就是闭关锁国。

张:今天已经是全球一体化市场,文化没有全球化,文化要有在地性,你的在地性就是你的全球化,你要表达自己的地域,你的空间所呈现出来的问题,其实就是地方性具备的这种全球化的特征,地方性就是全球化的缩影。就像现在的威尼斯和卡塞尔文献展,看完之后你发现破灭,没有那么重要了。实质上我觉得如果我们在这个对话当中最后能用到的就是全球化和地方性的关系。就是你在这一刻西安经验、或者四川当地的经验成为全球化浪潮的一部分。就像我们新艺术节,我们做这个又不能卖钱,为什么会有那么多人参与?其实就是看到了高科技,一个小县城里面,能看到国际最前沿的新潮流的变化,这种一个改变实际上是对人的尊重,对故乡对,重返是一种温暖的行动,不然你谈的全球化是空洞的,一个具有在地性的实践就是全球化的一部分,我们邀请国际艺术家来交流,就是让国际化对话变成日常化。

王:从他人身上找自己,因为在我们来看,他者,我和他的不一样在哪里,而不是说他这样画了交给了我某种方法,那个东西可能不是我们今天想要的,再回来,我们说到现在的这个问题,我一直在讲,当代艺术是一个什么样的概念,他真的是一个艺术化的呈现,尊重个体价值的创造,不像传统艺术,他有权威,因为个体的价值创造,是讲你自己的价值在哪里,和别人不同之处就是你最有价值的地方,也是你最有可能性的地方,而这种东西如何转换成共知语言,是每个当代艺术家面临的问题,你刚说中国历史,前人留下来的这种遗产,思想文化遗产等等,如何去,你要成一种国际化语言,世界才能接受你。所以有些时候因为我们现在面临中国的社会语境,常常会把当代艺术妖,上次朱青生在展览研讨会上说,“当代艺术就是中国艺术家在做世界艺术”,他说我们在做世界艺术,我能理解他的意思,创造一种可以让世界读得懂、看得明白的艺术,否则你拿你的那种传统、非遗剪纸这种文化遗产和世界怎么接轨呢。从这个角度来说,是一种手段。

张:从地方性出发也许暗合全球化浪潮,什么是中国今天的现代化困境,我们如何去表达?我们必须要转译这种地方性实践才成为全球化的一部分,这其实常具体的,我看西安的国际化程度很高,如:OCAT美术馆、西安美术馆和等项目,每个城市都在发生剧烈的改变,每个城市都蕴含了巨大带能量,这是一个巨大的旋转舞台,也许我们只有跟着动起来,有时真的别无选择。

推荐:

网友评论 ()条 查看